– outline –

今井リョウタ、久保田コウスケ、谷本サトル、村上マサシ。

高松高校時代、四人は親友だった。

だが、高校卒業から二年後、ある出来事をきっかけに、谷本と三人の関係が

途絶えてしまう。それから二十年以上が経過し、第四十回東京玉翠会の幹事と

なった今井と村上は、幹事業務にかこつけて香川県に帰省した。

そこでふたりは、関係が途絶えるまで四人でよく集まっていた店で、

谷本の残した一枚のメモを受け取る。

そのメモに隠されたメッセージに気付いた時、ふたりは谷本との再会に向けて

動き出す。東京玉翠会でもう一度、四人全員笑顔で集合するために──

– author –

岡田 瑳久

– story –

自由画帳に迷いなくお絵かきする園児みたいに、黒板に向かって一心不乱にチョークを走らせる高校三年生の谷本と、血の気が引いた顔で「おれはまた今井たちと会いたいですよ」と寂しげに言った大学三年生の谷本。今井リョウタにとって、どちらか一方の谷本サトルだけを思い出すのは不可能だった──。

二〇二一年、十一月。東京在住の今井と村上マサシは香川に帰省していた。ふたりは、早朝から県庁近くの「さか枝うどん」でかけ小を一杯やっている。

ふたりの間で帰省の話が持ち上がったのは、四度目の緊急事態宣言期間中、九月のことだ。来年で四十回を迎える東京玉翠会の幹事であるふたりは、帰省のテーマを自主的に『最高高高 再考への再訪』に決め、高高時代の思い出の地を巡ろうではないかと盛大に意気込み、「幹事の鑑でないん、俺ら」と、鼻息荒く再訪先を見つくろうことにした。

しかし、思い出の場所と言っても、ふたりが思い当たるのは飲食店かうどん屋しかない上に、卒業して二十五年近くが経過した今、高高前のラーメン屋「ごんな」、番町の製麺所「久保」、天神前の「うどん市場」、田町の食堂「ミルクドール」、南新町ではお好み焼きの「車屋」からマクドナルドに至るまで、足繁く通った店はほぼ閉店している。

今でも営業しているのはさか枝うどんくらいのもので、本来であればテーマを変更すべきなのだが──本来であれば帰省するだけでいちいちテーマなどいらないのだが──語呂がうまげにできとる『最高高高 再考への再訪』を撤回するんはなんかもったいないでないん、という本末転倒な理由で、午前七時の開店にあわせてさか枝うどんを再訪し、再考という名目でかけ小をすすりながら当時を懐かしんでいるのである。

そしてここからは心機一転、今井の実家のプリウスで、ガイドブックに掲載されている有名うどん屋をおなかがおきるまではしごする気であり、「がいに楽しみでいかんが」と、幹事の鑑はもはやただの観光客と化したのであった。

日中は『つぎ行ってみないかん』を合言葉に有名店を矢継ぎ早にまわり、計七玉を腹におさめた。さらにふたりは、うどんは別腹の強靱な胃袋にものを言わせ、午後七時すぎから、村上の叔父が経営する寿司屋「福鮨」で瀬戸内のめぐみに舌鼓を打っている。

「どうや、久しぶりの瀬戸の味は」

村上の叔父が、小上がりでお造りを堪能するふたりのところに来て話し始める。

「そなん言うたらあれで。何年か前に谷本くん。あのがいに頭がええ子。ひとりでうちに来たんで。大学の三年かそこらまでは、よう四人で来ょったやろ。格安の親戚価格でおごっつぉが食べられるけんゆうての」

村上は肩をすくめ、その節は、と定型文を口にする。

「かんまん、かんまん。ほいであれやろ。谷本くんだけ飛び級で大学院に行くことになったゆうて、来んようなって。やけん、がいに久しぶりやねえ、元気そうやねえ、かれこれ二十年ぶりやねえって言うたんや。

ほんだらあの子変わってないでえ。正確には十九年ぶりですって言うでないん。ほんでマサシ、そうや。あの子、マサシが来たら渡してくれ言うて、メモ置いていっとんで。ちゃんとしのべとるけん、持ってくるわ。ちょっとこま待っときまいだ」

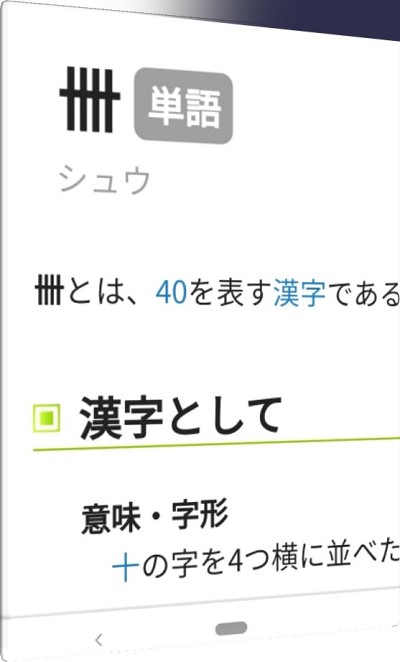

谷本が残したメモには『 卌 』という記号だけが書かれていた。

それは高校三年生のとき、彼が半ば強引に決めた、四人だけのマークだった。

一九九六年の秋。放課後の三年六組にはいつもの四人がいた。

最前列に座る今井、村上、久保田コウスケの三人は、学年成績不動のトップ、谷本が黒板に描いていく、跳ねるような数学の解法に見惚れている。

運動部に所属していた三人は、最後の総体が終わって以降、毎日放課後に一時間程度、谷本の数学特別講義を受けていた。谷本自身は嫌がったが、三人はこの特別講義を“谷本道場”と呼んでいた。

「はい、どうですか、この問題。おもっしょいでしょ。特にここ、ここ見てくださいよ。二次関数やのに三角関数的な視点がいるとか、がいに洒落とるんですよ」

数学を重荷か枷のようにしか考えていない三人にとって、数式と軽やかに戯れる谷本の姿は鮮烈だった。一見したところ無関係な複数の公式や定理が、谷本の手にかかれば、互いに引かれるように身を寄せ、縒りあい、ひとつの解へと手を伸ばす。それはもう神業としか言いようがなかった。

四人は三年生ではじめて同じクラスになった。小柄で色白、その上誰に対しても丁寧語で話す谷本を浅黒く日焼けした三人が囲むと、傍目には中学生がカツアゲされているようにしか見えない。だが、実際にイニシアチブを取っているのは谷本だった。

たとえば、彼は四人の間だけで成立する決めごとをつくるのが好きで、谷本道場で発表するときは単に手を挙げるのではなく、握った拳を突き上げるよう三人に課した。また、線を引いて数を数えるときは『正』の字ではなく、欧米でTallyと呼ばれる表記によく似た『 卌 』を使うことを勝手に決定した。

「Tallyでは縦線を四本書いたあと、斜め線を左上から引くんですけど、おれらのぶんは斜めやのおて、まっすぐ横一本です」

今井たちが、なんでそななややこしげなことするんやと抗議するより先に、谷本が黒板に書いた『 卌 』を指しながらつづける。

「このマーク。数を数えるだけが目的ちゃうんです。よお見てください。おれら四人が立てって肩を組んどるように見えませんか。見えるでしょ。これはつまり、おれらのシンボルでもあるんです。このマークの意味はもうひとつあるんですが、それはまあ、いずれ話すとしてです。今井、村上、久保田。おれはこの四人でおるんが好きでいかんのですよ」

少しの照れもなく、まっすぐそう宣言する谷本を前に、彼がなぜ自分たちと仲よくしてくれるのか疑問だった三人は、がいに嬉しなってすっかりのぼせ上がった。そして

「おれ、いっちゃん左がええわ」

「おれが左端行っけん、お前は右行けえ」

「おれ、谷本の隣ちゃうかったら好かんで」

などと、三人はホッコげに拳を突き上げ、縦線四本における自分の希望ポジションを発表するという、並外れた熱量で何ら生産性のない議論を交わしたのだった。

「四人で最後に会うたんは九九年やったよな」

村上はそう言いながらメモを裏返すが、そこにもやはり、連絡先はおろか谷本の名前すら書かれていない。

「連絡先ぐらい書いといてくれたらええのに、なんでこなな暗号めいたこと。でも、二十年ぶりにここに来て、こななんまで残してくれとんやけん、あっ、十九年ぶりか、おれらと会いたがっとったんは間違いない思うけどのお」

一九九九年の夏。世間がノストラダムスの大予言に翻弄される中、谷本は大学三年生ながら飛び級で数学系の大学院の受験を許可され、見事合格した。そして、夏休みに帰省したとき、四人はいつものように福鮨に集まり、人類滅亡危機の回避と、谷本の偉業達成を盛大に祝った。だがそれ以来、一度も全員集合できていない。

「まあ、研究が忙しかったんやけん仕方ないし、谷本が楽しんで研究でっきょるゆうんが何より嬉しかったけんのお。ほんでも、こななるんがわかっとったら大学院進学前にもっと会うとったんやけどのお。のお、今井」

今井からの返事はない。

今井は、メモを凝視したまま身じろぎひとつできないでいた。

一九九九年、十二月。今井が阪急京都線河原町駅の改札を出ると、谷本が待っていた。

二週間前、谷本から携帯電話に着信があった。だが、今井はどうしても出る気になれなかった。まだ気持ちの整理がついていない。もう一度着信があるが、今井はそれにも出ない。だが、結局はひとりで抱え込む自信がないのと、谷本なら何かいい助言をくれるに違いないという卑しい期待もあり、翌日に折り返した。

ところが今度は谷本が出ない。谷本は携帯電話を持っていないため、連絡手段は固定電話だけで、外出中は連絡の取りようがない。今井は、帰ったら連絡をもらえるよう留守番電話にメッセージを残した。しばらくして谷本から連絡が来る。

「出られんですみませんでした。早速ですが今井。今週末か来週末に会いませんか。年末には四人で福鮨に集合でしょうけど、その前にふたりでどうですか」

谷本と今井はそれぞれ京都と大阪在住で、今井が一浪して大阪に出てきて以降は、月に一回ほどの頻度で四条河原町か梅田で会っていた。

「分かった。ほんだら来週末、おれがそっち行くわ」

ちょっと話したいことがあると伝えておこうか迷ったが、今井は結局、何も告げずに電話を切った。

四条河原町のいつもの居酒屋に入る。「京都に来て三年になるけど、冬の寒さは慣れませんねえ。そなん言うたら、この冬──」谷本がいつものように話し、今井はいつも通りを意識して相槌を打つ。だが、いつもなら気軽に聞ける谷本の世間話が不快でしようがない。

数学の話のときも、谷本の目を通して世界の神秘が垣間見えるような、いつもの興奮はまるでなく、大小不揃いの苛立ちがただ雑に積み上がっていく。いつもと同じピッチで進む酒が、今日は格段に酔いを早める。

そして、谷本が年末のことを話し始めたときだ。

「大学院に進んだら四人で会える機会も減るかもしれんので、会える時に会うときたいんです。今井。村上と久保田に年末の福鮨集合の件、連絡しといてください」

その一言でタガが外れた。

「何でおれなんや。ふたりの携帯番号教えるけん、谷本から連絡したらええんちゃうんか」

谷本と、東京の大学に通うふたりが直接連絡を取りあうことはほとんどなく、やり取りは全て今井の役目だった。

「おれ、谷本の召使いかなんかか。携帯ぐらい買うたらええやろ。金ぐらいなんとでもなるんちゃうんか、賢いんやけん」

「どうしたんですか、今井」

驚く谷本に、今井が淡々と吐き捨てる。

「留年したんや。取らないかん単位を勘違いしとってのお。アホ丸出しや。はい、こっちは浪人してリューネン、そっちは現役でトビキュー。同じ七八生まれやのに、何やこれ。学年で言うたら三つ差や、三つ差。先輩やん。傑作ですよねえ、谷本先輩。谷本大先輩。大先生の方がええか」

今井は鼻で笑う。そこからは歯止めが利かなくなった。

谷本が言い返してこないのをいいことに、自虐や嫉妬を並べるだけでは飽き足らず、流暢に谷本を侮辱し、踏みにじり、最後にはそれが三人の総意であるかのように谷本を拒絶した。

「でも、おれはまた今井たちと会いたいですよ」

血の気が引いた顔でそう言う谷本に、今井は「そんなんお前だけや」と、冷ややかに返した。

それが、谷本と会った最後となった。

今井はあの日のことを、村上にも久保田にも、何ひとつ話していない。そのことについて、谷本からふたりに連絡が入ることもなかった。

「今井、おい。どなんしたんや」

つまり、村上たちは何も知らない。谷本は研究で忙しく会えないようだ、研究が楽しくてしようがないらしい、という今井の虚偽の報告こそが──それらは奇しくもほぼ事実だったのだが──村上と久保田にとっての真実となった。

「なんか心当たりでもあるんか」

「いや、うん。ちょっとの」

「ちょっとって、やっぱり何かあるんか」

留年が決まって間がなかったし、酒に酔ったせいもあった。あの日まくし立てた言葉に、本心の混入は誓って微量もない。だが、ドラマや映画の敵役を演じているような気分で、一種異様な高揚感を覚えたのも事実だった。

「ちょっと待ってくれ」

今しかない気がする。

「ちゃんと言うけん」

交感神経が強烈に刺激され、心拍数が跳ね上がる。あの時もそうだった。

二〇〇三年三月。今井は自身が大学を卒業するタイミングで、一度だけ谷本に連絡したことがあった。あの日のことを謝罪すべく覚悟を決めて電話した。心臓が凄まじく乱打した。

だが、返ってきたのは、その番号がすでに使われていないことを知らせる無感情な音声だった。

「どっから話せばええかな」

今井は勇気を振り絞ろうとして、それがいかに見当違いなことか、即座に自覚した。クズをただ晒して懺悔するのに、勇気だの覚悟だの、おこがましいだけだ。

今井は九九年の冬のことを、事実のままに話し始めた。

村上は、今井の話をただ黙って聞いた。驚き、怒り、失望、無念が荒く渦を巻く。だが、それと同時に、谷本と高高時代に交わした約束が逆位相の渦を形成し、それらをことごとく打ち消していった。

高校三年生の時、村上は「谷本やったら当然のようにイチオシの定理とかあるんやろ」と、冗談まじりに訊いたことがあった。谷本はそれに対し

「定理やないですけど、おれが好きなんは絶対値です」

と、真剣に即答した。

聞いたこともない定理がむつごげに出てくるものと思っていたため、「絶対値ってあの縦棒で挟むやつか」と確認したほどだ。村上が理由を尋ねると、小学生の時に絶対値を知って、負の数が正の数になることに感動したからだと、谷本は答えた。

「小学生?」

「そうですけど、何か変ですか」

「いや、まあええか」

「絶対値は数直線上における原点からの距離という定義なので、厳密に言うたらその解釈はおかしいんですけど、たった二本の線で挟むだけやのにネガティブがポジティブに変わる。それが魔法みたいに思えたんです。嫌なことも辛いことも、何か意味のある大事なことに変換できるんやなって」

それを小学生の時に思ったのかと、村上は谷本の存在がいかに途方もないものか再認識した。

「そうや」

と、谷本が居住まいを正して続ける。

「村上、約束してください。

もしです。もし、おれら四人の誰かが不安や絶望を感じる時が来たとして、その時は他の誰かが、絶対値の記号みたいに、両脇に立って壁になってあげるんです。どんなに強い風にもあおられることがないように、安心して震えていられるように、壁になってあげましょう。大きな負がそのままの大きさで正に反転するまで、ずっと。

ええですか、村上。約束ですよ」

今井の脇に立ってはみたものの、自分ひとりが壁となり、今井の負をうまく正にできるか、村上は自信がなかった。だがそれよりも、谷本をこれ以上待たせるわけにいかないという思いの方が強かった。

村上はずっと、谷本の方から自分達と距離を置くようになったと思っていた。だが実際のところ、谷本はずっと、こちらから拒絶されていると思っていたのだ。二十年以上前の誤解を解く必要がある。

お前の責任なのだからお前がやれと、今井を突き放すのは容易い。だが、それでは谷本との約束を守ることにならない。誤った結び目が一層強固になり、解きようがなくなるかもしれないが、臆している場合ではない。

まずは、どうにかして谷本の連絡先を入手しなければならない。同級生連中に片っ端から訊いてみるか──誰も知らなかったらどうする。

あるいはこっちにいる間に、場所はうろ覚えだが、谷本の実家に直接行ってみるか──たどり着けなかったらどうする。それこそ、引っ越していたらどうする。

出だしからおぼつかないところへ、村上の叔父が寿司を運んでくる。

「ハイよ、適当に握っといたで」

ふたりの前に、瀬戸内のめぐみがふんだんに並んだ長皿が置かれる。礼を言う村上に「なんやふたりとも難しげな顔して。谷本くんのメモに書かれとる、その漢字のせいか」と叔父が言う。

「ああ、これのお。これ漢字ちゃうで。谷本が高校の時に勝手に作ったマークや」

「でも、よう似た漢字、昔見た覚えがあるで。何やったか忘っせたけど」

「アメリカとかで数を数える時に使われるTallyゆうマークやのおて、漢字?」

「そうや、漢字や。タリーや何や言われても、おっちゃんがそななお洒落げなん知っとるわけないでないん」

村上はスマホを取り出し、半信半疑で『縦線四本 横線一本 漢字』と、適当なキーワードを入力し検索する。

「うわっ。ほんまや、あるわ」

「うそっ、ほんまか」

今井も身を乗り出す。

「ほれ見てみい。まっついのがあったやろ」

と、村上の叔父が得意げに言う。

重苦しい空気が少し和らいだその時だ。村上が、あと少しで何かに手が届くというような、高ぶりと冷静さの拮抗した声色で

「おっちゃん。谷本がこの店来た時、十九年ぶりって言ったんは間違いない?」

と、仕事に戻りかけた叔父の背中に向けて訊いた。間違いないという返事を受け、今度は「おれらが四人で最後に集まったんって九九年やったよな」と、今井に確認する。今井が頷くと、村上は

「九九年の十九年後やから、谷本がここに来たんは二〇一八年か」

と言い、ため息をひとつついた。

要領を得ない今井が、どうしたのか尋ねる。村上が

「この漢字な、四十って意味があるらしいんや」

と言って、今井にスマホの画面を見せる。そこには、『卌』が四十を意味し、十を四つ横に並べて造られた漢字であると書かれている。

「ほんで、谷本がここに来てこのメモを残した二〇一八年は、おれらが四十歳になった年でもある」

さらに村上が続ける。

「ここからはあくまでおれの推測やけど、聞いてくれるか」

今井が強く頷く。

「もしかしたら谷本は、おれらとの関係が四十歳まで続くようにって願いを、このマークに込めとったんかもしれん。高三のあの時点ですでに」

普通の高校生ならあり得ないが、谷本ならあってもおかしくはない。

「やから四十の時、再会を期待してここに来た。けど、結果はこうや」

村上は、手にしたメモを無念そうに見る。

「当たり前やけど、そなな奇跡は起こらんかった。谷本は自分が拒絶されとる思とったけんの、これが精一杯のメッセージやったんやろう」

この推論がそう的外れなものとは思えず、自分のやったことを改めて悔やむ今井に、村上が続ける。

「でも今井。谷本がもしほんまに、四十ゆう数字に何らかの意味を込めとったんやとしたら、今からでもどうにかできる思うで」

今井が鬼気迫る表情で

「どなんしたらええんや」

と返事を急かす。村上は

「ほんだって、来年の東京玉翠会は記念すべき四十回やんか。忘っせてしもたんか」

と笑顔で答えた。

今井の表情が見る間に嬉々としたものへと変わっていった。

谷本の連絡先は、その後、難なく入手できた。

谷本の名前をインターネットで検索したのだ。あの谷本が有名になっていないはずがない。ふたりは、どうしてこんな簡単なことに気付けなかったのかと思ったが、それに気が付くことができたのはやはり、谷本との再会に少なからず希望を感じられたことが大きいのだろう。

谷本は東京の大学で数学科の教授をしていた。谷本研究室のホームページには、当然ながら谷本のメールアドレスが掲載されている。村上は谷本へのメールを今井に託し、自身は、二〇一九年から海外赴任中の久保田に、来年の東京玉翠会に来られそうか、手短なメールを送った。

「よし、じゃあ、スシいってみよう」

と、村上が寿司に手を伸ばす。

「おい、こっちはがいに真剣に書っきょんやけん、ドリフの『次いってみよう』みたいなイントネーションで言うな」

ふたりのやり取りにいつもの活気が戻り始める。

「お前も早よせんかったら、お寿司が美味しなくなるで」

今井は、寿司を頬張る村上を横目に、書いては消すを繰り返した。

村上のスマホに久保田から早々と返事が戻ってくる。

「早っや、返事」

「久保田、何やって」

「おう、ちょっと待てよ。ん?」

久保田のメールには『豊胸次第やけど、たぶん参加できると思うで。今年みたいにオンラインやったら、参加は間違いないけどの』とある。

何やっじょんやとふたりは首をひねったが、どうやらキーボードで「j」と打つべきところ、隣の「h」を打ってしまったようだ。その結果、状況次第が豊胸次第となったのだが、生来、抜け目しかない久保田にちゃんと確認してから送れというのは酷な話だった。

「あいつ、相変わらずおもっしょいことしてくれるのお」

「海外でちゃんとでっきょんか心配なわ、おれは」

「四人で集まれたら、実る気配がなんちゃなかった、久保田の高高時代の恋の話に、こんまいんでええけん、久々、花でも咲かせてやらないかんのお」

村上がそう言って笑う。今井も笑う。

「来年はみんな笑顔で、四十年だよ全員集合や」と言う村上に

「やから、ドリフげに言うな」と今井が返す。

谷本へのメールはまだまだ完成しそうにない。

(了)

(2022年6月28日一部公開)

(2023年6月16日全編公開)